写真のレタッチや印刷用レイアウトデータの作成など色を正確に扱う必要のある作業ではキャリブレーションされたモニターが必要です。

ここでは、モニターキャリブレーションのおおまかな理屈と、フォトレタッチ用途のカラーマネジメントモニターの選び方の例をみてみます。

機器などを買うときの参考情報

電子機器などの製造には深刻な国際問題も関係しています。

機器を使用する私たちユーザーもそれら国際問題の当事者の一人です。

仕事や創作活動などを意義あるものにするため、物を買う場合は社会的責任を果たしているメーカーや店の製品を選びましょう。

武装勢力や児童労働と関わりのある原料を使っていないかどうか

報道によれば、電子機器などの製造に必要な鉱物は武装勢力の資金源になっている鉱山で生産されたり、児童労働につながっているものもあるということです。

参考

華井和代「紛争下の性暴力の構造と日本の取り組み」ーデニ・ムクウェゲ医師来日講演会:平和・正義の実現と女性の人権

デニ・ムクウェゲ「コンゴ東部における性暴力と紛争鉱物(日本語字幕)」ーデニ・ムクウェゲ医師講演会2016

【アムネスティ】スマートフォンに隠された真実:あなたのケータイ、「児童労働」につながっていませんか?(日本語字幕付※設定をONにしてください)|アムネスティ日本

参考リンク

参考書籍

「人新生の「資本論」」で先進国から他の貧困国へ環境汚染その他の被害が押し付けられ外部化されていることが説明されていました。

電子機器などを購入する場合、紛争や児童労働などに関わりのない鉱物を使用しているかどうかなど、製造メーカーがきちんと管理された道筋で原料を調達しているかどうかを確認すると良いでしょう。

ウェブサイト等で原料調達に関する取り組みについて記載し、調査結果などを公開しているメーカーもあります。「メーカー名+紛争鉱物」で検索するとメーカーの調査結果を見つけやすいです。

自社のサイトで調査結果を報告しているメーカーもある一方、紛争鉱物が含まれているかどうか調べますと書いてあるだけで報告等は全く載っていないメーカーもあります。

使用後の製品の回収について説明されているかどうか

物が壊れたら、パソコンやPCモニター等ならPCリサイクルなどに出す、その他の電子機器なら小型家電リサイクルなどに出す、というように法律に従って回収に出す必要があります。

メーカーによっては使用後の機器の回収方法を分かりやすく説明したり、分かりやすい回収申し込みフォームを用意したりしています。

一方、使用後の機器の回収について丁寧とは言えない説明しか載せていないメーカーもあります。

きちんと回収して持続可能な事業活動をしようとしているまじめなメーカーを選びましょう。

予備知識 データの色について

RGBのデータは表示するモニターによってまちまちに表示され、CMYKのデータを印刷すると1年前と今年の印刷結果で色が少し違っていたりします。

そのためRGBやCMYKのデータの色は表示や出力をしてみなければ分からないように感じてしまいますが、実際はデータ自体で正確な色を表現できます。

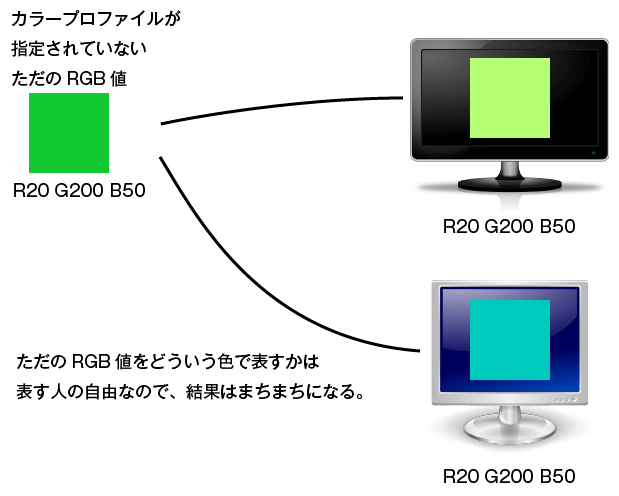

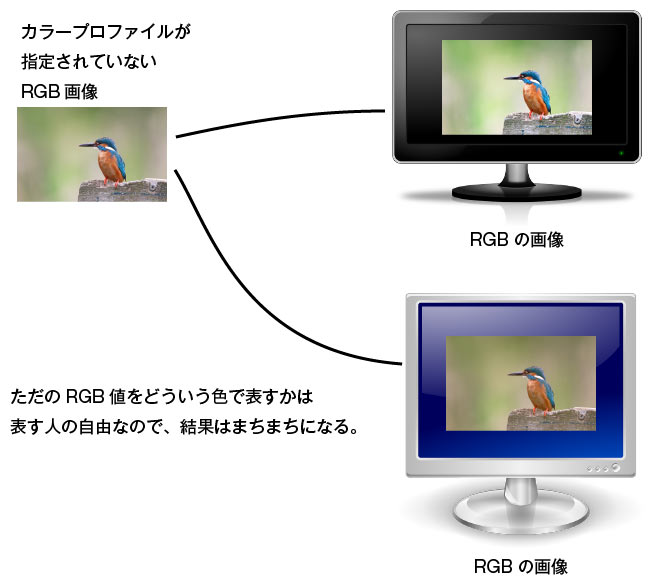

決まった色を持っていないデータ

RGBやCMYKの数値だけで表されたデータの場合、RGB値・CMYK値をどのような色で表すかは表す人の自由なので、色は決まっていません。

カラープロファイルが指定されていないRGB値はどのようなものか

カラープロファイルが指定されていないRGB画像とはどのようなものか

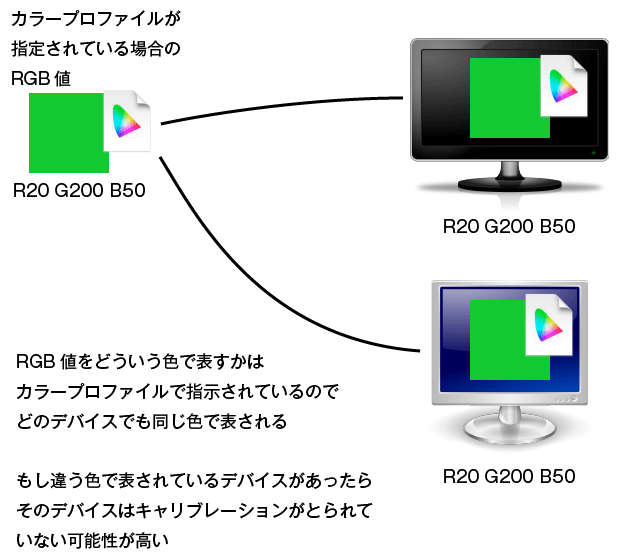

決まった色を持っているデータ

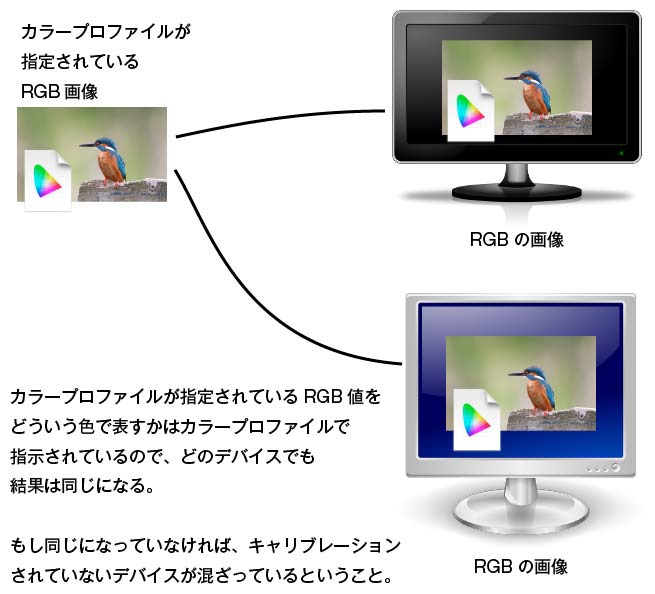

【RGB値】+【RGBカラープロファイル】、【CMYK値】+【CMYKカラープロファイル】、のように、RGB値・CMYK値などとカラープロファイルが組み合わされると、色は確定します。

カラープロファイルが指定されているRGB値とはどのようなものか

カラープロファイルが指定されているRGB画像とはどのようなものか

RGB値をどのような色で表すかがカラープロファイルで指示されているので、そのデータの持つ色は絶対的に決まっています。

もしカラープロファイルが埋め込まれた画像データを複数のデバイスで表示したときに表示がまちまちになったとしたら、表示しているデバイスの中にキャリブレーションされていないものが混ざっている可能性があります。

料理はかりに小麦粉を100g載せているのに100gと表示されない料理はかりが混ざっているようなものです。

ディスプレイが正確な表示をするという意味について

正確な表示というのは、ディスプレイがデータの色をデータの色の通りに表示するということです。

例えば、L*a*b*値(30,40,20)という色を表しているデータを表示したとき、ディスプレイからL*a*b*値(30,40,20)の色の光が出る、ということです。

正確にキャリブレーションされていないディスプレイの場合、表示したいデータの色を、データの色とは違う色で表示しています。

キャリブレーションされているということの意味

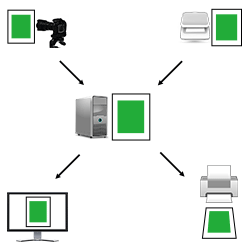

カラーマネジメントは「データの色」を次のデバイスに渡していく仕組み

カラーマネジメントシステムは、このようにして確定させたデータの色を変えないように、プリンターやディスプレイなどのデバイスからデバイスに色の情報を渡していく、というような仕組みです。

データの色など出力してみないと分からない、というのはICCプロファイルを使ったカラーマネジメントシステムが普及する前の話です。

データの色が出力してみないと分からないものであればカラーマネジメントシステムは成り立ちません。

モニターのキャリブレーションのおおまかな理屈

何がモニターの表示の色をコントロールしているか

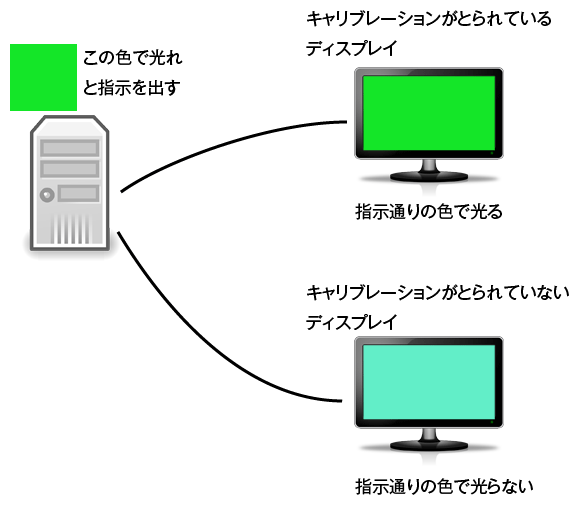

色の信号を何もコントロールせずにモニターで表示させてみる

パソコンから出てきた色の信号を、何もせずにモニターに直接送ってみます。

すると、モニターは一つ一つ特性が違うので、モニターによってまちまちな色で表示されます。

コントラスト強めで鮮やかに表示するモニターもあれば、くすんだ色で表示されるモニターもあるかもしれません。

色の信号をそのまま流すと、モニターによって少し異なる表示結果になる。

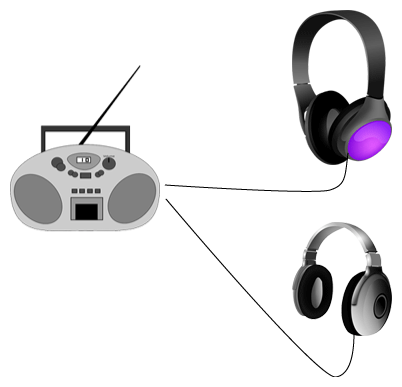

オーディオ機器に例えると

オーディオ機器に例えてみます。

ヘッドホンで音楽を聴くとします。ヘッドホンによって特性が違うので、同じ音の信号を送ってもヘッドホンごとに少し異なる音が鳴ります。

同じ音の信号でも、音を鳴らす機器によって少し異なる音になる。

色の信号を変換してからモニターに送ってみる

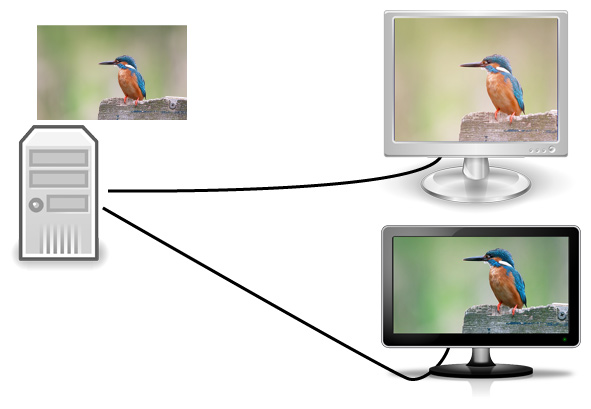

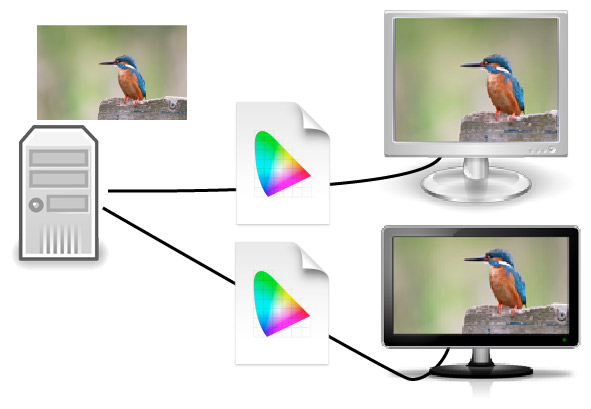

色の信号をそのままモニターに送るとモニターごとにまちまちな色の表示になってしまいます。

そこで、パソコンから送る色の信号を、表示するディスプレイ専用に作ったカラープロファイルで変換してから送ってみます。

モニターが正しい色を表示するように変換した色の信号をモニターに送った結果、元のデータの色を正しい色で表示することができます。

色の信号をカラープロファイルで変換してからディスプレイに送り、元のデータと同じ色を表示させる。

カラープロファイルだけでコントールするのは大変なので、モニター本体の調整機能も使う

パソコンから出た映像の信号をカラープロファイルによる変換だけで正確な色にするのは結構大変です。

そこで、ディスプレイ本体の調整機能も合わせて使います。

ディスプレイ本体の色合いの調整機能は初期値にしたり、白色点の色温度を調整したり、輝度を調整したりします。

さらにディスプレイ用のカラープロファイルを作って、正確な表示をさせます。

モニターの表示をコントロールしているのはモニター本体とディスプレイプロファイル

このように、モニターを正確な色で表示させているのはモニター本体の調整機能とそのディスプレイ専用に作ったカラープロファイルであるディスプレイプロファイルです。

モニターのキャリブレーションを行う場合、モニター本体を調整し、ディスプレイプロファイルを作ります。

パソコンのOSのディスプレイ関連の設定項目にディスプレイプロファイルの設定欄があるので、作ったディスプレイプロファイルを選択します。

ディスプレイプロファイルの作り方の雰囲気

1.測色作業

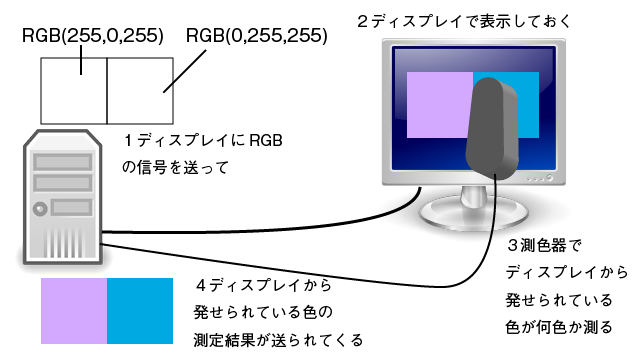

測色作業は、パソコンと測色器とカラープロファイル作成ソフトで行います。

測色作業

測色作業は、おおまかには以下のよう雰囲気になります。

- まずパソコンからディスプレイにRGBの信号を送ります。

- ディスプレイで、送られてきたRGBの信号の内容を表示させておきます。

- パソコンにつないだ測色器でディスプレイから発せられている色を計ります(単位はL*a*b*など)

- 測色器で測った色の数値がパソコンに送られてきます。

この作業の結果、パソコンから送ったRGBの信号の数値と、それが実際にディスプレイで表示されたときの色のL*a*b*値の対応が一組判明します。

この、パソコンから送ったRGBの信号の数値とそれが実際にディスプレイで表示されたときの色のL*a*b*値の関係をたくさんの色の信号について調べます。

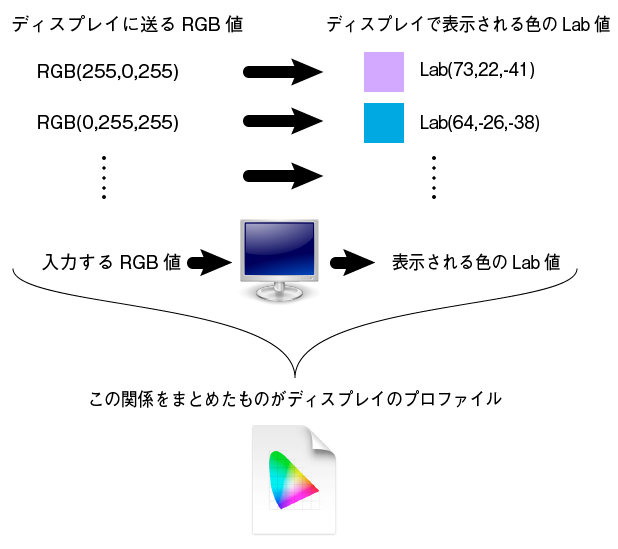

2.カラープロファイル作成

上記の作業の結果、パソコンから送る色の信号の数値と実際にディスプレイで表示される色の数値の関係の対応表ができます。

単純に言うとこの対応表がディスプレイの表示の特性を示したカラープロファイルであるディスプレイプロファイルです。

ディスプレイプロファイルの中身のおおまかな雰囲気

モニターで表示するときにこのディスプレイプロファイルを使えば、例えばL*a*b*(30,40,20)の色のデータをL*a*b*(30,40,20)の色で表示できる状態になる、キャリブレーションされた状態にできます。

キャリブレーション、キャラクタライゼーションなどの言葉について

細かく言うと、デバイスへの入力と、出力される色の対応を調べる作業はキャラクタライゼーション(Characterization)といい、キャリブレーション(Calibration)は環境が変化してもデバイスを標準的な状態に保つための作業のことをいうらしいです。

メーカーの人など詳しい人ならこういった用語も正確に使うのかもしれませんが、私たちユーザーとしてはそこまで詳しく理解するのはややこしいので、機器が正しく色を扱える状態にするという感じの意味でキャリブレーションという言葉を使っていることが多いです。

モニターキャリブレーション作業のおおまかな流れ

モニターキャリブレーション作業はだいたい以下のような流れで行います。

輝度・白色点の色・ガンマなどを決める

モニターの輝度、白色点の色、ガンマなどをどのくらいにするか目標値を自分で決めます。

例えば、輝度は100cd/m2、白色点の色は5000K、ガンマは2.2、などと決めます。

輝度・白色点の色・ガンマを調整する

測色器をモニターに設置してキャリブレーション作業を開始すると、モニターキャリブレーション用のソフトが輝度、白色点の色、ガンマの調整を進めます。

カラーマネジメントモニターならたいていは全て自動で進みます。

カラーマネジメントモニターでない普通のモニターをモニターキャリブレーションツールでキャリブレーションする場合は、途中で手動でモニターの調整ボタンなどを操作する場合もあります。

色々なRGB値を表示して特性を調べる

色々なRGB値をモニターに表示し、結果を測定して特性を調べます。

ディスプレイプロファイルを作成する

調整や測定が終わったら、その結果をもとにディスプレイプロファイルを作成して保存し、OSのディスプレイプロファイル設定欄で今回作ったプロファイルを指定します。

ソフトウェア・キャリブレーションとハードウェア・キャリブレーション

ソフトウェア・キャリブレーションの雰囲気

カラーマネジメントモニターではない普通のディスプレイは、多少の輝度・コントラスト、色合いの調整はできても、ディスプレイ本体の内部で表示特性を高い精度で調整するようなことはできません。

そこで、パソコンから送る映像の信号自体を補正して白色点の色・輝度・ガンマなどの調整を行う必要があります。

このような方法がソフトウェア・キャリブレーションです。

普通のディスプレイで「ColorChecker Display」や「SpyderX Pro」などのモニターキャリブレーションツールを使用してキャリブレーションをした場合、ソフトウェア・キャリブレーションが行われます。

映像の信号自体に処理を加えた結果、加える前より情報量が減るので、少し映像は劣化します。

ハードウェア・キャリブレーションの雰囲気

カラーマネジメントモニターは、ディスプレイ本体の内部で表示特性を高い精度で調整できるようになっています。

そのため、パソコンから送られてくる映像の信号には手を加えず、ディスプレイ本体で白色点の色・輝度・ガンマの調整などを行います。

このような方法がハードウェア・キャリブレーションです。

ハードウェアで直接調整するので精度の高い調整ができ、映像の信号自体には手を加えないため、情報量を減らすことがなく、映像も劣化しません。

カラーマネジメントモニターと普通のモニターの大きな違いはハードウェア・キャリブレーションができるかできないかという点です。

なお、ここで述べたソフトウェア・キャリブレーションとハードウェア・キャリブレーションの違いはあくまでおおまかな雰囲気です。

カラーマネジメントモニターをキャリブレーションするときにモニター内部で行われていることやディスプレイプロファイルの作成の詳細はメーカーの人など詳しい人に聞かなければ分かりません。

カラーマネジメントモニターの選び方の例

キャリブレーション用ソフトが付属しているか別売りか確認する

カラーマネジメントモニターにはたいていキャリブレーションに必要な専用キャリブレーションソフトが付属していますが、専用キャリブレーションソフトが別売になっている製品もあります。

EIZOのカラーマネジメントモニターなら専用キャリブレーションソフトは付属しています。(または公式サイトからダウンロードするようになっているかもしれません。)

カラーマネジメントモニターは専用キャリブレーションソフトを使ってキャリブレーションを行うことでモニター内部を調整してハードウェア・キャリブレーションができます。

もしカラーマネジメントモニター付属の専用キャリブレーションソフトを使わず、別のキャリブレーションソフトでキャリブレーションをした場合、ソフトウェア・キャリブレーションが行われてしまいます。

よって、専用キャリブレーションソフトを使わないとカラーマネジメントモニターを使う意味があまりなくなってしまいます。

測色器が付属しているか、オプションで用意されているか、内蔵か、確認や検討をする

キャリブレーション作業に必要な測色器が付属または内蔵されているカラーマネジメントモニターもあります。

外付け測色器がオプションとして別売りになっているカラーマネジメントモニターもあります。

測色器内蔵のタイプなら、内蔵測色器を使うだけなので簡単です。

外付け測色器がオプションで用意されている場合もオプション品を購入して使えば良いので簡単です。

本体と外付け測色器のセットを購入するか、測色器内蔵タイプのモニターを購入するか、などを検討します。

事務所に測色器がすでにある場合は、内蔵測色器やオプションの外付け測色器は必要ないかもしれません。

カラーマネジメントモニターで使用できる測色器は、内蔵測色器やオプションで用意されている外付け測色器に限りません。多くの場合、それ以外にも使用可能な測色器があります。

使用可能な測色器は、ディスプレイ専用のキャリブレーションソフトの仕様の対応測色器の欄などに載っています。

参考リンク

EIZO®のカラーマネジメントモニターなら、専用キャリブレーションソフトColorNavigator 7の仕様に、対応する測色器、キャリブレーションセンサーの一覧が載っています。

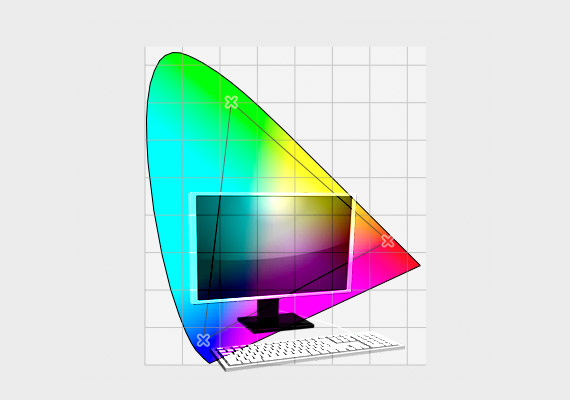

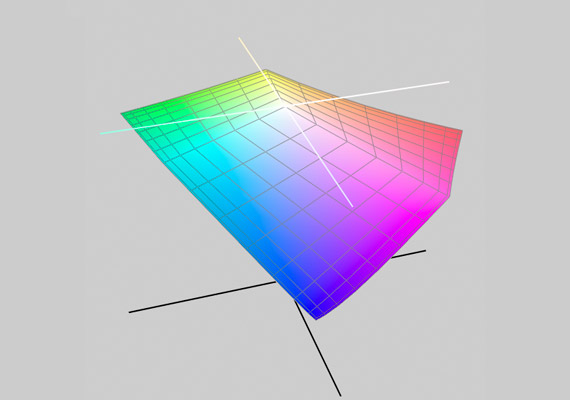

色域

モニターの色域はモニターが表示できる色の範囲です。

カラーマネジメントモニターの主な機種では、sRGBをカバーしているもの、AdobeRGBをカバーしているものなどがあります。

sRGBをカバーしているくらいの色域のモニターにするか、AdobeRGBをカバーしているモニターが必要か、検討します。

sRGBくらいの色域のモニターでもAdobeRGBのデータを扱える

カラーマネジメントシステムを正しく利用して、sRGBくらいの色域のモニターでもAdobeRGBのデータを正確に扱えます。

モニターの色域で表示できない色は表示できる範囲に収まるよう「色域圧縮(gamut mapping)」という処理が行われ、表示されます。

2000年代はすでにICCプロファイルを使用したカラーマネジメントシステムがかなり普及してきて、印刷会社等ではAdobeRGBのデータを扱っていましたが、まだAdobeRGBの色域をカバーしたディスプレイはほとんどありませんでした。

ですがsRGBくらいの色域のカラーマネジメントモニターを使用して問題なくAdobeRGBのデータを正確に扱っていました。

AdobeRGBくらいの色域のモニターならsRGBくらいのモニターより表示できる範囲は広い

AdobeRGBくらいの色域のモニターの方がsRGBくらいのモニターよりも表示できる範囲は広いです。

AdobeRGBの風景写真のデータを色域がsRGBくらいのモニターで表示したときに、青空の色がsRGBの色域外の色になっていて実際の色より多少変わって表示されたとします。このデータを色域がAdobeRGBくらいのモニターで表示すると青空もデータが示す通りの色で表示できます。

一般的な写真を扱うならsRGBくらいの色域のモニターでたいてい支障はありませんが、sRGBの色域外の色を多く使ったデータを頻繁に扱うなどAdobeRGBの色をそのまま見れた方が作業上便利ならAdobeRGBくらいの色域のモニターを選ぶのも良いでしょう。

色域以上に、正確にキャリブレーションできることが大事

カラーマネジメントモニターは正確にキャリブレーションができることが重要です。

色域がAdobeRGBくらいのカラーマネジメントモニターを正しくキャリブレーションせずに使ったり、カラーマネジメントモニターでない普通のモニターで色域がAdobeRGBくらいの機種をそのまま使ったりする場合、AdobeRGBのデータを正確に扱うことはできません。

色域がsRGBくらいのカラーマネジメントモニターを正しくキャリブレーションして使うとAdobeRGBのデータも正確に扱えます。

参考記事

表示モード

プリセットの表示モードがいくつか用意されている場合が多く、画面表示をsRGBにするモードなどがあります。

ウェブ用の画像を扱う場合にsRGBモードがあれば便利です。

世間ではsRGBに近い特性でウェブサイトを表示させることが多いので、sRGBモードを使ってその見え方を自分でも簡易的に確認できます。

EIZOのモニターならたいていsRGBモードがあります。

「sRGBモード」でなければsRGBのデータを扱えないわけではない

カラーマネジメントモニターをきちんとキャリブレーションし、sRGBモードではなくそのディスプレイの特性のままの表示モードにし、Adobe® Photoshop®でsRGBの画像データを表示すると、正しくsRGB色空間で画像が表示されます。

カラーマネジメントモニターを使い、カラーマネジメント対応ソフトでsRGBのデータを扱うなら、表示モードがsRGBモードでもそれ以外でも問題なくsRGBのデータを扱えます。

同様に、カラーマネジメントモニターを使い、カラーマネジメント対応ソフトでAdobeRGBのデータを扱うなら、「AdobeRGBモード」のような表示モードでなくても問題なくAdobeRGBのデータを扱えます。

一方、カラーマネジメント対応ソフトではない普通のソフトでsRGBのデータを扱う場合は、そのディスプレイの特性のままの表示モードではsRGB色空間では表示されず、「sRGBモード」のような表示モードにしてモニター表示全体をsRGBの特性にすることでsRGB色空間でデータが表示されます。

なお、EIZOのカラーマネジメントモニターの例ではICCプロファイルを目標にしてキャリブレーションができるので、仮に「sRGBモード」「AdobeRGBモード」のような表示モードがなかったとしても自分でそれらの表示モードと同様の表示特性になるようキャリブレーションをすることもきます。

表示色

キャリブレーションモニターはモニターの内部で信号を調整するための計算をし、その結果を画面に表示します。

高品質な表示をするためには実際の表示色より多い色の情報を使って計算をする必要があります。

信頼できるメーカーから発売されているカラーマネジメントモニターなら、スペック表に単なる色数だけでなく、パソコンから入力される信号を画面に表示するまでの処理に関わるスペックとして例えば「約1677万色:8bit対応(約278兆色中/16bit-LUT)」「約1677万色(約4兆3475億色中)」などの表示があります。

モニターの仕様の表などを見て、実際の表示色より多い色の情報を使って内部の計算を行なっているかどうか確認します。

信頼できるメーカーからカラーマネジメントモニターとして発売されているディスプレイは表示の品質にはこだわって作られているので、数値をそれほど気にしなくても大丈夫でしょう。

カラーマネジメントモニターにしては異常に安い製品があったとしたら、実際の表示色より多い色の情報を使って計算するような高度な方法をとっていない可能性もあります。

スマホ等のデバイスや3D-LUTファイルのエミュレーションができるかどうか

カラーマネジメントモニターには、スマホやタブレット等のデバイスの表示をパソコンの画面でエミュレートしたり、3D-LUTファイルを読み込んで映画フィルムの特性をエミュレートできる機能をもつものがあります。

EIZO®の例では、キャリブレーションソフト「ColorNavigator7」にこのエミュレーションの機能があります。

この機能はモニター本体のモデルによって使えるものと使えないものがあります。

なお、EIZO® ColorNavigator7でスマホやタブレットの表示を測定するには、オプションの外付け測色器EX4や内蔵キャリブレーションセンターではなく、ColorNavigatorのモバイル機器の測定機能に対応している分光測色計が必要です。

各機能に対応した測色器はメーカーのウェブサイトで確認できます。

EIZO®のモニターの場合、デバイスのエミュレーションができないモデルのモニターでもスマホ等のICCプロファイルは作成できます。

そして、そのICCプロファイルを目標にしてモニターキャリブレーションを行えば、スマホ等の表示状態をカラーマネジメントモニターで再現することはできます。

参考記事

液晶ディスプレイ共通の諸条件

応答特性

応答速度はフォトレタッチ作業など静止画を扱う作業をするなら気にする必要はほとんどありません。

動画を扱うなら数字が小さい方が良いでしょう。

応答速度については、速さを追求したゲーム用ディスプレイの方が速いです。

ゲーム用ディスプレイは応答速度が速い代わりに液晶パネルがTNパネルなどで、速さ以外ではカラーマネジメントモニターよりスペックが低い場合が多いです。

画素密度

高いに越したことはありませんが、一般的なフォトレタッチ作業をする用途ならたいてい気にしなくても問題ない場合が多いです。

画面のサイズ

A3ノビを表示して、横にツールのパネルも表示できる27型サイズが選ばれることも多いです。

レイアウトものの作業ではなくフォトレタッチなどの作業だけなら24型くらいのサイズでも特に支障はありません。

自分の用途で必要な画面のサイズを検討します。

仕事でカラーマネジメントモニターを使っている私の経験では、画面が大きいほど目が疲れます。

浴びる光が多いからかもしれません。

消費電力

電気を使うほど環境負荷は高くなるので、消費電力は低いものの方が良いでしょう。

PCリサイクル 資源有効利用促進法

購入したディスプレイを廃棄するとき、資源有効利用促進法に基づいてメーカーに回収を依頼します。

きちんとしたメーカーであれば、メーカーのウェブサイトからディスプレイ回収の申し込みができます。

しかし、回収する気が感じられず、説明が不親切なメーカーもあります。

ディスプレイの回収に関する案内をウェブ上で丁寧に行なって、きちんとリサイクルしようと努力している企業を応援しましょう。

カラーマネジメントモニターの具体例

キャリブレーションの精度、色数など、EIZOのカラーマネジメントモニターなら品質は十分です。sRGBモードのような便利な表示モードも付いています。

カラーマネジメントモニター本体、外付け測色器のセット sRGBカバー率100% 24.1型

EIZOのsRGBカバー率100%の24.1型のカラーマネジメントモニターと外付け測色器のセット販売があります。

専用キャリブレーションソフトは付属しているか、EIZOの公式サイトからダウンロードしたりできます。

このセットだけでキャリブレーションを行なってカラーマネジメントモニターを使用できます。

測色器のEX4は分光測色計ではないため、スマホなどのICCプロファイルは作れません。

カラーマネジメントモニター本体、外付け測色器のセット AdobeRGBカバー率99% 24.1型

EIZOのAdobeRGBカバー率99%の24.1型のカラーマネジメントモニターと外付け測色器のセット販売があります。

専用キャリブレーションソフトは付属しているか、EIZOの公式サイトからダウンロードしたりできます。

このセットだけでキャリブレーションを行なってカラーマネジメントモニターを使用できます。

測色器のEX4は分光測色計ではないため、スマホなどのICCプロファイルは作れません。

カラーマネジメントモニター本体、外付け測色器のセット AdobeRGBカバー率99% 27型

A3ノビ実寸を表示して横にツールのパネルを表示できるくらいの画面サイズが必要なら、EIZOのAdobeRGBカバー率99%の27型のカラーマネジメントモニターと外付け測色器のセット販売があります。

専用キャリブレーションソフトは付属しているか、EIZOの公式サイトからダウンロードしたりできます。

このセットだけでキャリブレーションを行なってカラーマネジメントモニターを使用できます。

測色器のEX4は分光測色計ではないため、スマホなどのICCプロファイルは作れません。

カラーマネジメントモニター(測色器内蔵) AdobeRGBカバー率99% 24.1型

EIZOのAdobeRGBカバー率99%の24.1型、測色器内蔵のカラーマネジメントモニターがあります。

専用キャリブレーションソフトは付属しているか、EIZOの公式サイトからダウンロードしたりできます。

測色器が内蔵されているのでカラーマネジメントモニター本体だけでキャリブレーションを行なって使用できます。

測色器はモニター内蔵型なので、スマホなどのICCプロファイルは作れません。モバイル機器のICCプロファイル作成などをしたい場合は別途外付けの分光測色計が必要です。

カラーマネジメントモニター(測色器内蔵) AdobeRGBカバー率99% 27型

A3ノビ実寸を表示して横にツールのパネルを表示できるくらいの画面サイズが必要なら、EIZOのAdobeRGBカバー率99%の27型、測色器内蔵のカラーマネジメントモニターがあります。

専用キャリブレーションソフトは付属しているか、EIZOの公式サイトからダウンロードしたりできます。

測色器が内蔵されているのでカラーマネジメントモニター本体だけでキャリブレーションを行なって使用できます。

測色器はモニター内蔵型なので、スマホなどのICCプロファイルは作れません。モバイル機器のICCプロファイル作成などをしたい場合は別途外付けの分光測色計が必要です。

映像制作向けの高解像度のカラーマネジメントモニターなど

この他、映像制作向けの高解像度のカラーマネジメントモニターなどもあります。

その他の色々な機能を使いたいときは、サイトなどで確認

EIZOのカラーマネジメントモニターの例では、基本的なモニターキャリブレーション以外にも様々な使い方ができます。

スマホやタブレットの画面を測定して特性を調べてICCプロファイルを作り、カラーマネジメントモニターで再現したりできます。

モニターの白色点の色を作業場で見た紙の色に合わせてキャリブレーションを行なったりもできます。

そういった色々な使い方をしたい場合、モニター本体が対応していなかったり、オプションの外付け測色器EX4やモニターの内蔵キャリブレーションセンサーでは使用できない機能もあるので、自分が使いたい機能に対応しているモニターや測色器をメーカーの公式サイトなどで確認しておいた方が良いでしょう。

ディスプレイの廃棄方法

カラーマネジメントモニターが壊れて使えなくなったときは、資源有効利用促進法に基づいて適正に処分をしましょう。

参考記事

以上、モニターのキャリブレーションの大まかな理屈と、カラーマネジメントモニターの選び方の例でした。

参考記事