パソコン画面とプリンターの印刷結果の色を合わせたりするため、機器のカラーマネジメントをします。

モニターのカラーマネジメントを行なうため、モニターのキャリブレーションをします。

モニターのキャリブレーションの方法にはいくつかあり、初心者の人には分かりにくい面もあります。

ここでは、パソコンのディスプレイのキャリブレーションの方法や道具をご紹介します。

機器などを買うときの参考情報

電子機器の製造には深刻な国際問題も関係しています。

当然ながら、機器を使用する私たちユーザーもそれら国際問題の当事者の一人です。

仕事や創作活動などを意義あるものにするため、物を買う場合は社会的責任を果たしているメーカーや店の製品を選びましょう。

武装勢力や児童労働と関わりのある原料を使っていないかどうか

報道によれば、電子機器などの製造に必要な鉱物は武装勢力の資金源になっている鉱山で生産されたり、児童労働につながっているものもあるということです。

参考

華井和代「紛争下の性暴力の構造と日本の取り組み」ーデニ・ムクウェゲ医師来日講演会:平和・正義の実現と女性の人権

デニ・ムクウェゲ「コンゴ東部における性暴力と紛争鉱物(日本語字幕)」ーデニ・ムクウェゲ医師講演会2016

【アムネスティ】スマートフォンに隠された真実:あなたのケータイ、「児童労働」につながっていませんか?(日本語字幕付※設定をONにしてください)|アムネスティ日本

参考リンク

参考書籍

「人新生の「資本論」」で先進国から他の貧困国へ環境汚染その他の被害が押し付けられ外部化されていることが説明されていました。

電子機器などを購入する場合、紛争や児童労働などに関わりのない鉱物を使用しているかどうかなど、製造メーカーがきちんと管理された道筋で原料を調達しているかどうかを確認すると良いでしょう。

ウェブサイト等で原料調達に関する取り組みについて記載し、調査結果などを公開しているメーカーもあります。

使用後の製品の回収について説明されているかどうか

物が壊れたら、パソコンやPCモニター等ならPCリサイクルなどに出す、その他の電子機器なら小型家電リサイクルなどに出す、というように法律に従って回収に出す必要があります。

メーカーによっては使用後の機器の回収方法を分かりやすく説明したり、分かりやすい回収申し込みフォームを用意したりしています。

一方、使用後の機器の回収について丁寧とは言えない説明しか載せていないメーカーもあります。

きちんと回収して持続可能な事業活動をしようとしているまじめなメーカーを選びましょう。

方法1 モニターキャリブレーションツールで普通のモニターのキャリブレーションが可能

カラーマネジメントモニターではない普通のディスプレイでも、モニターキャリブレーションツールを使えばソフトウェアキャリブレーションが行えます。

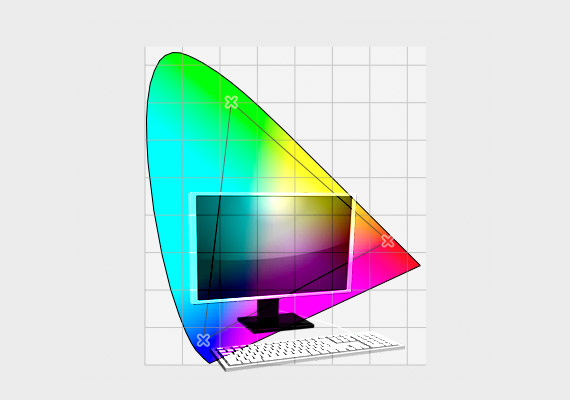

モニターキャリブレーションツールでキャリブレーションをしている様子

ソフトウェア・キャリブレーションとは

カラーマネジメントモニターではない普通のディスプレイは、ディスプレイ本体の内部を調整して表示特性を高い精度で細かく調整するようなことはできませんが、パソコンから送られる映像の信号に処理を加えることで白色点の色、輝度・ガンマなどの調整を行えます。

このような方法がソフトウェア・キャリブレーションというものです。

普通の液晶ディスプレイなどを「i1 Display Pro」や「ColorChecer Display」などのモニターキャリブレーションツールを使用してキャリブレーションした場合、ソフトウェア・キャリブレーションが行われます。

モニターキャリブレーションツールを使用するメリット

メリット

今使っているディスプレイをモニターキャリブレーションツールでキャリブレーションするなら新たにカラーマネジメントモニターを購入する必要がありません。

新品のモニターを1台製造せずに済めば、その分環境負荷を抑えることができます。

デメリット

モニターキャリブレーションツールで普通のモニターのキャリブレーションをして使う方法は、カラーマネジメントモニターをキャリブレーションして使う場合よりも少し難しいです。

キャリブレーション後はモニターやOSの機能で輝度や色合いの調整をしないようにするなど、モニター調整について少し知識が必要になります。

また、キャリブレーションを行うにはディスプレイが輝度やコントラストをある程度細かく調整できるものでなければなりません。

ジャンクコーナーで売られているディスプレイなど性能が下がっているディスプレイでは、モニターキャリブレーションツールの使用だけでは正確にキャリブレーションができない場合もあります。

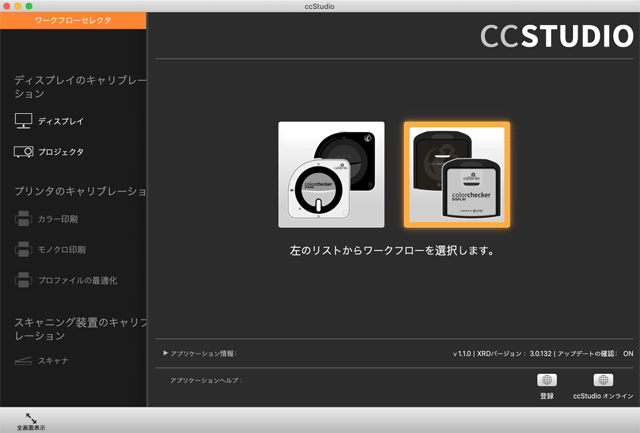

モニターキャリブレーションツールによるキャリブレーション作業の手順

モニターキャリブレーションツールによる基本的なキャリブレーション作業はだいたい以下のような手順で進めます。

- パソコンに測色器を接続する

- キャリブレーションツール専用のキャリブレーションソフトを起動

- 輝度・白色点の色・ガンマなどを自分で決める。(プリセットが何種類か用意されている場合もある)

- 測定の開始。

- ソフトからディスプレイの輝度などの手動調整を促されたら、画面に表示される目盛りや指示に従ってモニターの調整ボタンなどを操作する。

- 測色作業が自動で進む。

- ディスプレイプロファイルの名前の入力などをし、ディスプレイプロファイルを保存する。

- 完了

参考記事

モニターキャリブレーションツールの例

モニターキャリブレーションツールの一例として、以下のような機種があります。

Calibrite Display SL

Calibrite® Display SLは初級者向きのモニターキャリブレーションツールです。

Calibrite ColorChecker Displayより後に発売された製品です。

メーカーのページ

参考記事

Calibrite ColorChecker Display

Calibrite ColorChecker Displayは初級者向きのモニターキャリブレーションツールです。

Calibrite Display SLより以前に発売された製品です。

メーカーのページ

参考記事

datacolor SpyderX Pro

datacolor SpyderX Proは初級者向きのモニターキャリブレーションツールです。

メーカーのページ

参考記事

Calibrite Display Pro HL

Calibrite Display Pro HLは初級者から上級者向きのモニターキャリブレーションツールです。

Calibrite ColorChecker Proより後に発売された製品です。

メーカーのページ

参考記事

Calibrite ColorChecker Display Pro

Calibrite ColorChecker Display Proは中上級者向きのモニターキャリブレーションツールです。

Calibrite Display Pro HLより以前に発売された製品です。

メーカーのページ

参考記事

モニターキャリブレーションツールの機能比較

Calibriteの製品の機能比較

Calibrite製品の日本国内総販売代理店、株式会社ヴィンチェロの公式サイトの以下のページにCalibrite製品の機能比較表があります。

datacolorの製品の機能比較

datacolorの以下のページにSpyder X Pro、Spyder X2 Elite、Spyder X2 Ultraの比較表があります。

方法2 カラーマネジメントモニターを使ってキャリブレーションが可能

カラーマネジメントモニターを使うとキャリブレーションが簡単にできます。

説明書に従って操作するだけです。

カラーマネジメントモニターの利点

利点1 キャリブレーション作業が比較的簡単

カラーマネジメントモニターのキャリブレーションの手順は比較的簡単です。

詳しくない人でもある程度簡単に基本的なキャリブレーションを行えるようになっています。

輝度などの調整も自動で行われ、キャリブレーション後は調整した輝度やその他の特性が固定されて勝手に変更されないようになるなど、モニター調整に詳しくなくても扱いやすいです。

利点2 ハードウェア・キャリブレーションができ、画質が高い

カラーマネジメントモニターは、モニター自体の内部で表示特性を調整します。パソコンから送られてくる映像の信号には手を加えず、モニター本体で白色点の色、輝度、ガンマの調整などを行います。

このような方法がハードウェア・キャリブレーションというものです。

ハードウェアで直接調整するので映像の信号自体には手を加えずに精度の高い調整ができ、映像も劣化しにくいです。

カラーマネジメントモニターと普通のディスプレイの最も大きな違いはハードウェア・キャリブレーションができるかできないかという点です。

カラーマネジメントモニターのキャリブレーションの手順

カラーマネジメントモニターの基本的なキャリブレーション作業はだいたい以下のような手順で進めます。

- 外付け測色器を使うカラーマネジメントモニターなら測色器を接続する

- 専用のキャリブレーションソフトを起動

- 輝度・白色点の色・ガンマなどを自分で決める。

(自分で決めるのが大変なら、EIZOのモニターの場合なら「STD」のカラーモードのいずれかを選ぶか、「ADV」のカラーモードを選んで目標値のプリセットからいずれかを選ぶ。) - 測定の開始。自動で輝度・白色点の色・ガンマの調整とディスプレイプロファイル作成が進む

- 完了

参考記事

カラーマネジメントモニターの例

カラーマネジメントモニター本体と外付け測色器のセットか、測色器内蔵のカラーマネジメントモニターがあれば、キャリブレーションを行なってカラーマネジメントモニターを使用できます。

EIZO ColorEdge CS2400Rと測色器EX4のセット

EIZO ColorEdge CS2400Rは色域がsRGBカバー率100%のカラーマネジメントモニターです。

CS2400RとEX4のセット品があれば、キャリブレーションを行なってモニターを使用できます。

メーカーのページ

参考記事

EIZO ColorEdge CS2400Sと測色器EX4のセット

EIZO ColorEdge CS2400Rは色域がAdobeRGBカバー率99%のカラーマネジメントモニターです。

CS2400RとEX4のセット品があれば、キャリブレーションを行なってモニターを使用できます。

メーカーのページ

参考記事

EIZO ColorEdge CG2420-Z

EIZO ColorEdge CG2420-Zは測色器内蔵、色域がAdobeRGBカバー率99%のカラーマネジメントモニターです。

測色器内蔵なのでCG2420-Zがあればキャリブレーションを行なってモニターを使用できます。

メーカーのページ

参考記事

カラーマネジメントモニターの色域について

AdobeRGBをカバーしている色域のカラーマネジメントモニターでなければAdobeRGBのデータを扱えないように感じるかもしれませんが、sRGBくらいの色域のカラーマネジメントモニターでもAdobeRGBのデータを正しく扱えます。

sRGBはAdobeRGBより色域が狭いので、AdobeRGBのデータにはsRGBくらいのカラーマネジメントモニターでは表示できない色が含まれている場合が多いですが、その場合はカラーマネジメントシステムの仕組みに則って色が変換されて表示されます。

参考記事

方法3 既存のモニターをsRGBモードにする

ディスプレイを自分好みに調整せず、「sRGBモード」のようなsRGB特性に近いプリセットの表示モードにすると、キャリブレーションを行った状態に近くなるかもしれません。

新たにモニターやモニターキャリブレーションツールを購入すると環境負荷もかかり、費用もかかるので既存の設備だけで何とかしたいという場合は、ディスプレイの調整メニューで「sRGBモード」またはそれと似たような名前の設定にしてみると良いでしょう。

モニターによっては「sRGBモード」のような表示モードがないかもしれませんが、「sRGBモード」に似た名前の表示モードがある場合もあります。

色やコントラストを、自分好みに自由に変更して使うよりは、ある程度sRGBに近い設定にして使用した方が多少はキャリブレーションを行った状態に近くなる可能性があります。

参考記事

補足 OSに備わっている、見た目で調整する方法について

OSに元々備わっている「ディスプレイキャリブレーション・アシスタント」「画面の色調整」といったディスプレイ調整用の機能を使って、見た目でディスプレイの表示を調整する方法があります。

しかし、見た目で調整するのは大変難しく、私の経験ではあまりうまくいったことがありません。

OSのディスプレイ調整機能を使うよりは、「sRGBモード」やそれに似たようなモードに設定してディスプレイを使用する無難かもしれません。

ディスプレイの廃棄方法について

モニターはできるだけ大切に長く使いましょう。

1台のモニターを大切に長く使えば、その分製造するモニターの台数が少なく済み、環境負荷を抑えられます。

事情で使わないくなったモニターや壊れたモニターは、正しく買取に出したり法に従って機器の回収に出したりしましょう。

まだ使えるディスプレイなら信頼できる店へ買取へ

まだ使えるディスプレイを廃棄してしまうと資源が無駄になり環境負荷が大きくなり経済活動は停止して人類は滅亡してしまいます。

また、他の種の生き物たちも人間の巻き添えで絶滅してしまいます。

そこで、信頼できる買取の店へ出しましょう。

そして次回別の備品を購入するとき、良い中古品を探して購入すると良いでしょう。

買取に出して、別なものを購入する時に中古品を買うと、全体で見て新品を1個製造せずに済むので、環境負荷を減らせます。

壊れて使えないディスプレイの場合、資源有効利用促進法に従って廃棄しましょう

液晶ディスプレイの廃棄に関しては、資源有効利用促進法に基づいて行うことになっています。

引き取りを依頼する先を間違えると国際法に違反して何かのルートで海外へ輸出されたり、適切に再資源化もされないまま現地で甚大な環境汚染や健康被害を引き起こしたりしているらしいです。

そういった事態に加担してしまっては仕事や創作活動の意味もなくなってしまうので、物は大切に使って正しく処分しましょう。

参考記事

以上、モニターのキャリブレーションの方法でした。

参考記事